○鳴門市国民健康保険一部負担金減額、免除及び徴収猶予事務取扱要綱

平成19年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳴門市国民健康保険条例施行規則(平成12年鳴門市規則第17号。以下「規則」という。)第10条の2の規定による一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年発社第123号厚生事務次官通知)第8及び生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)別添第8の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 減額等基準生活費 基準生活費に100分の120を乗じた額をいう。

(4) 免除基準生活費 基準生活費に100分の105を乗じた額をいう。

(5) 一部負担金充当可能額 実収入額から免除基準生活費を差し引いた額をいう。ただし、当該世帯の支出に一部負担金への充当が優先されるべきと認める支出がある場合は、その額を加算した額とする。

(6) 一部負担金不足額 一部負担金の所要見込額から一部負担金充当可能額を差し引いた額をいう。

(減免等の対象)

第3条 一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当したことにより、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、実収入額が減額等基準生活費以下となった場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、申請により継続して療養を要すると認める疾病又は負傷に係る一部負担金の減免等の措置をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項における「資産及び能力の活用を図った」とは、次に該当するものをいう。この場合において、同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員と認定するものとし、住居を一にしていない場合であっても、同一の世帯員と認定することが適当であるときは同様に認定するものとする。

(1) 当該世帯に保有されている資産の全てが、生活又は営業上の必需財産であること。

(2) 当該世帯員のうち労働能力を有する者は、全て働いていること。ただし、その者が働いていないことに真にやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 第1項における「必要があると認める」とは、次に該当することを要する。

(1) 当該世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)を受けていないこと。実収入額が基準生活費以下の世帯にあっては、生活保護に該当しない理由が明白であること。

(2) 一部負担金不足額が3,000円以上であること。

4 第1項第1号における「資産に重大な損害を受けたとき」とは、当該事由により資産の概ね2分の1以上の損害を受けたときをいう。

(減免等の基準)

第4条 前条に該当すると認めた場合において、減免等の適用基準及び措置内容は、次の規定による。

(1) 実収入額が免除基準生活費以下である世帯は、一部負担金を免除する。

(2) 実収入額が減額等基準生活費以下である世帯は、一部負担金として医療機関に支払うべき額に、一部負担金減額割合(一部負担金不足額を一部負担金所要見込額で除し、少数第3位を切り上げた値)を乗じた額(ただし10円未満は切り捨てる。)を減額する。

2 前項各号は、同一の疾病又は負傷につき同一の保険医療機関等で受けた療養の給付に対して行うものとする。

4 第1項第3号の規定による一部負担金の徴収猶予は、措置の対象となる月の翌月から起算して6月を徴収猶予期間の限度とし、実情に応じて納付期日を設定するものとする。

(減免等の申請)

第5条 規則第10条の2第1項に規定する申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、第3条第1項各号に規定する事由が発生してから1年以内に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

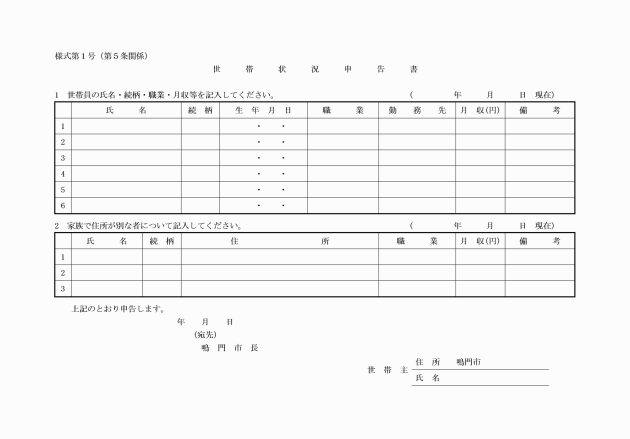

(1) 世帯状況申告書(様式第1号)

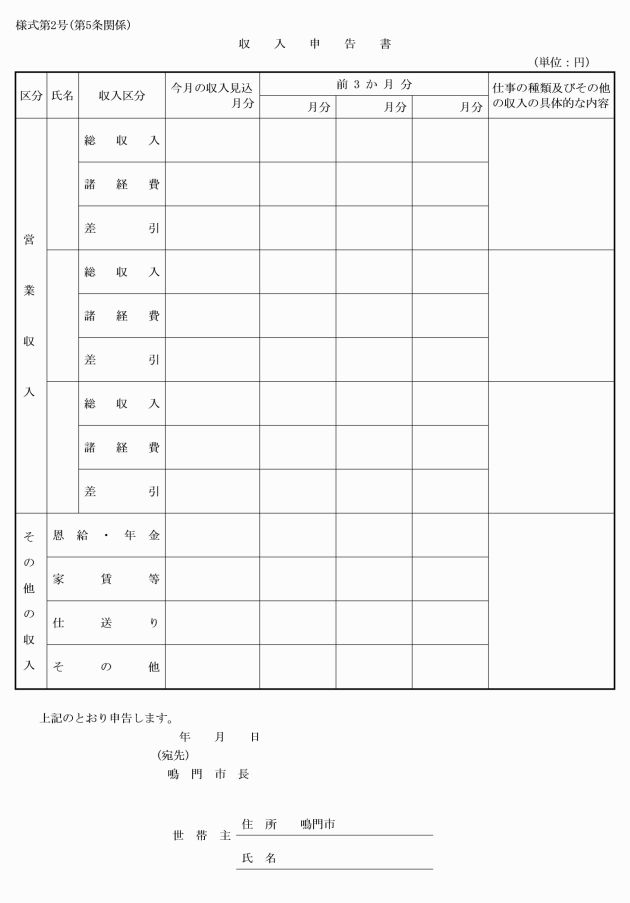

(2) 収入申告書(様式第2号)

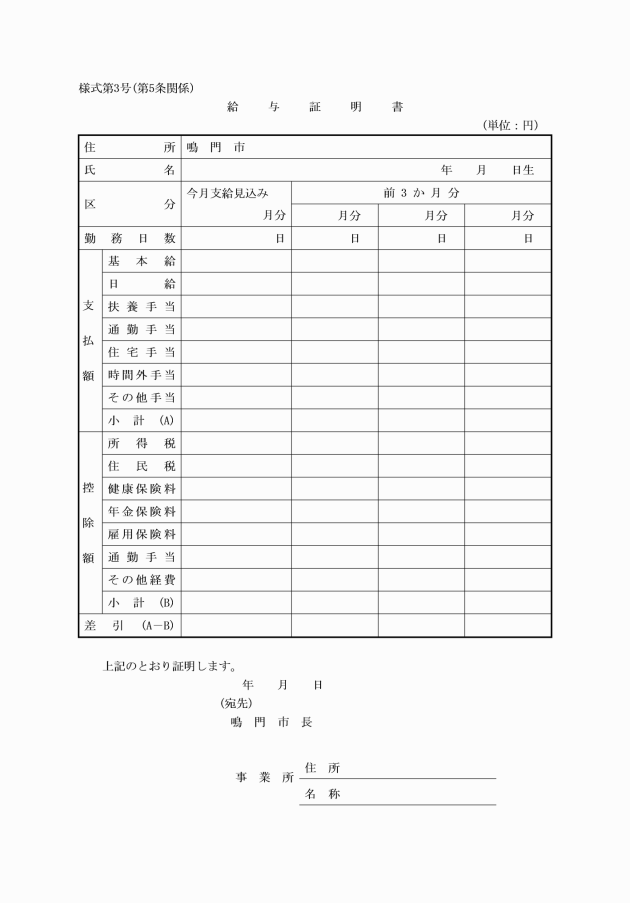

(3) 給与証明書(様式第3号)

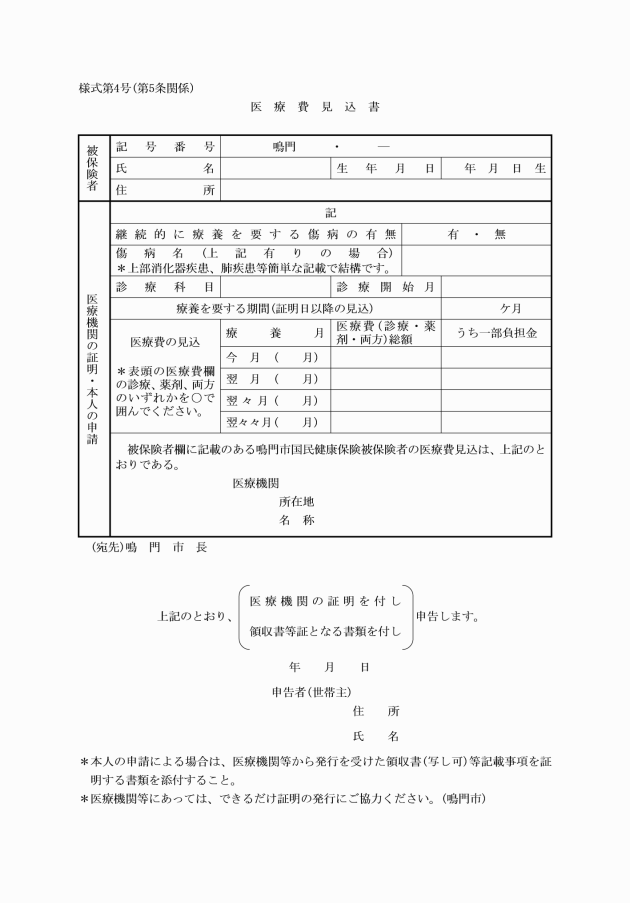

(4) 医療費見込書(様式第4号)

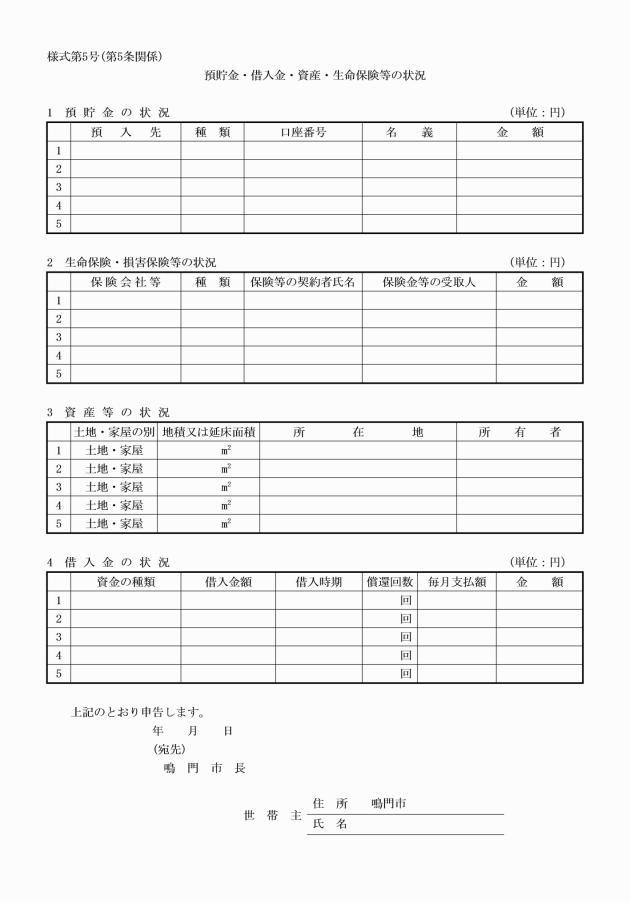

(5) 預貯金・借入金・資産・生命保険等の状況(様式第5号)

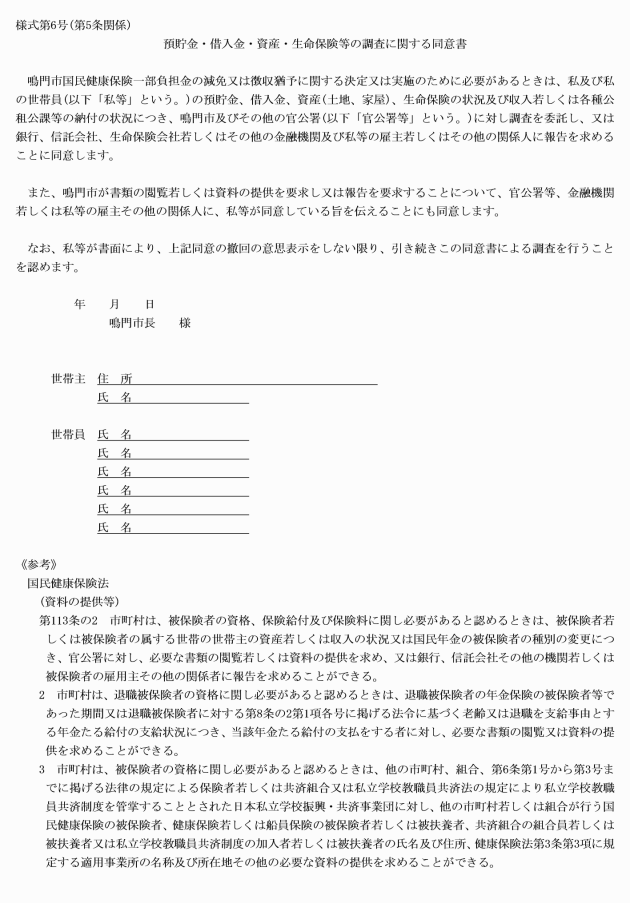

(6) 預貯金・借入金・資産・生命保険等の調査に関する同意書(様式第6号)

(7) その他申請理由を証明する資料

2 減免等の申請を行おうとする者は、国民健康保険料を完納していなければならない。ただし、世帯主から国民健康保険料の分納誓約書が提出され、誓約書に基づいた納付が確実に履行されている場合はこの限りでない。

(減免等の審査)

第6条 市長は、規則第10条の2第2項に規定する減免等の決定に係る審査において必要があると認めるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条及び第113条の2に規定されている権限を行使するものとする。この場合において、申請者及び世帯員が非協力的又は消極的であり、申請内容の事実確認が困難な場合は、申請を却下することができる。

2 市長は、前項の審査により、当該世帯主及びその世帯に属する者が生活保護を受けられる蓋然性が高いと判断したときは、生活保護の申請を行うよう指導するものとし、生活保護が適用されないことが明らかになるまで審査を保留するものとする。この場合において、申請者が指導に従わない場合は申請を却下することができる。

(証明書の交付)

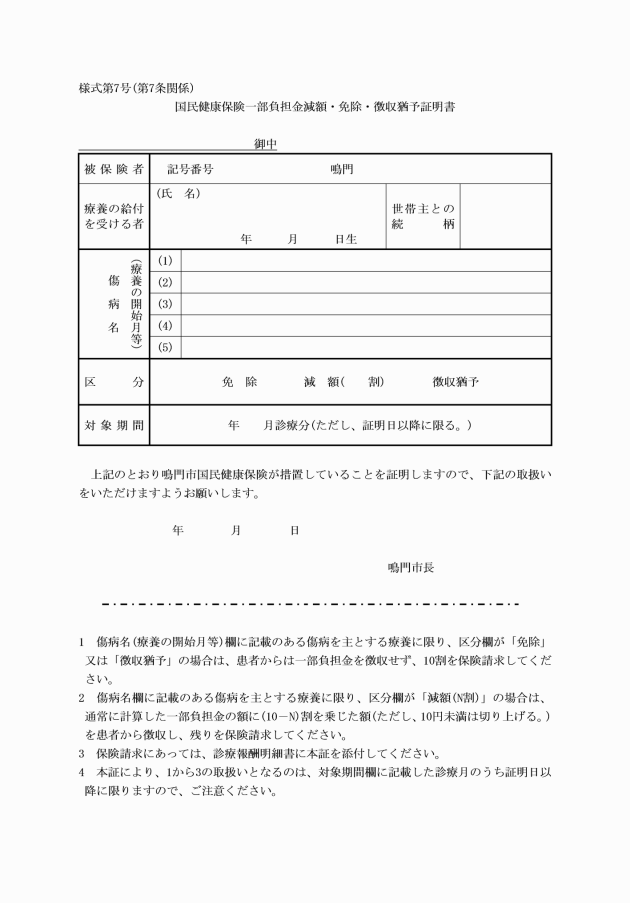

第7条 市長は、規則第10条の2第2項に規定する減免等の決定をしたときは、申請者に対し国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第7号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、個人番号カード、資格確認書等に添えて当該証明書を保険医療機関等に提出しなければならない。

3 証明書は、特別の場合を除き、1月ごとに交付するものとする。

(減免等の取消し)

第8条 市長は、偽りの申請その他不正行為により減免等を受けた者を発見したときは、当該減免等の決定を取り消し、当該処分により支払を免れ、又は徴収猶予された額を一括して徴収するものとする。

2 市長は、減免等を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免等の措置が不適当となったと認められるときは、減免等を受けた者及び保険医療機関等への通知により減免等を取り消し、徴収猶予にあっては、猶予期間を短縮し徴収できるものとする。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(基準生活費の特例)

2 当分の間、第2条第2号に規定する基準生活費の算定に当たっては、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準によるものとする。

附則(平成19年9月28日告示第82号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成23年2月1日告示第2号)

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

附則(平成24年2月1日告示第5号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

附則(平成31年2月8日告示第14号)

この告示は、平成31年2月8日から施行する。

附則(令和3年12月28日告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年5月30日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和6年8月26日告示第107号)

この告示は、令和6年8月26日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。